-

순교자성월(殉敎者聖月)

신앙을 증거하다가 죽임을 당한 한국의 순교자들을 특별히 공경하고 그 행적을

기리는 달. 한국 교회만의 고유한 성월로, 매년 9월을 한국 교회에서는 순교자

성월로 기념하고 있다. 이 성월은 한국의 순교 선열들을 현양하고 기념할 뿐만

아니라, 오늘의 그리스도인이 그들의 정신과 삶을 본받아 시대가 요구하는

순교의 삶을 살아가도록 하는데 그 의의가 있다.

순교자(Martyr)란 예수님을 입증하려는 충정으로 자기 생명을 바친 자를 말한다.

성 정하상 바오로의 표현을 빌리자면 '목숨을 걸고 참 종교를 증거함으로서 천주

의 영광을 드러낸 자'이다.순교자는 하느님을 증거하기 위해 물의 세례 뿐만 아니라

그리스도의 죽음을 직접 따르는 '피의 세례'를 통하여 주님의 파스카 신비에 동참한

사람이다.

한국 교회에서 순교자 성월이 시작된 것은 1925년 7월 5일 로마에서 거행된

기해 ․ 병오박해 순교자 79위의 시복식이 계기가 되었다.

한국 교회에서는 시복식이 끝난 이듬해 8월, 복자들이 가장 많이 순교한 9월 26일

을 ‘한국 치명 복자79위 첨례'로정하고 순교복자들을 현양하도록 하였으며 그 후

<천주 성교 공과>에도 이날 사용하는 〈축문〉과 〈복자를 향하여 외우는 경>,

<복자 찬미경〉이 수록되었다.

이후 복자를 공경하는 신자들의 신심이 확산되었고,

1939년에는 기해 순교 100주년을 맞아 순교자 현양 사업이 전개되었다.

이를 계기로 1940년부터는 매월 첫 주일이 '복자 공경 주일' 로 정해졌는데,

이에 대해 교회 언론에서는 특히 복자들이 가장 많이 순교한 9월의 모든 주일을

'복자 공경 주일'로 지켜 "복자 성월답게 지낼 것"을 권고하였다.

이에 신자들은 9월이 되면 주일은 물론 평일 미사 때에도 복자 성가를 부르고

복자 찬미경을 바치면서 '복자 성월' 로 지내게 되었다.

한편 한국 교회가 공식적으로 '복자 성월'을 선포했는지는 알 수 없다.

다만 1965년에 한국 순교 복자 수녀회에서 엮은 《복자 성월》이 교회의 허가를

받아 간행된 사실에서 '복자 성월'을 성월로 인정하고 있음을 알 수 있다.

이후 1972년에 《가톨릭 기도서》가 출판되면서 9월이 '복자 성월' 이라고 명시

되었고, 기도문 〈복자를 향하여 외우는 경〉이 〈복자들에게 드리는 기도〉라는

제목으로 현대문화 되어 수록되었다.

1984년 5월 6일 103위가 시성되자 그 해 6월 주교 회의 상임위원회의 결정에 따라

'복자 성월' 은 '순교자 성월' 로 명칭이 바뀌었고,9월 26일에 기념되던 '한국

순교 복자 대축일'도 날짜와 명칭이 변경되어 현재는 9월 20일에 '성 김대건 안드

레아와 정하상 바오로와 동료 순교자 대축일' 로 기념되고 있다. 성월 기도문 역시

〈한국 순교자들에게 바치는 기도〉로 명칭이 바뀌었고, 복자라는 용어도 '순교자'

로 대치되었다.

1984년 103위 시성식은 한국 천주교회의 큰 기쁨이요 영광이었다. 그러나

시성식이 끝난 직후 한국 교회는 한 가지 아쉬움과 안타까움을 토로하였다.

신유박해(1801년)와 병인박해(1866년)를 포함한 기타 박해의 순교자들이

아직도 시복 시성이 되지 않았기 때문이다. 주교회의 200주년 기념사업

위원회와 각 교구의 시복 시성 노력은 1997년 주교회의 추계 정기 총회에서

통합 추진이 결정되면서 관련 교구의 순교자 시복 시성 담당 사제들이 모여

여러차례 회의를 열었고, 2001년 주교회의 춘계 정기 총회에서 시복 시성

통합 추진을 주교회의 이름으로 하기로 결정하였다.

2001년 신휴박해 200주년을 맞아 주교회의는 시복시성 주교 특별 위원회를 구성

하고 한국 순교자들의 시복 안건을 통합적으로 추진해 왔는데 그 결과 2004년

시복 조사 법정을 개정하게 되었고,현재는 '하느님의 종 윤지충 바오로와 동료

순교자 123위'에 대한 문헌 증거 수집과 증인 소환 조사, 현장 조사를 마치고 시복

조사회가 문서를 정리하여 시복 작업을 추진하고 있다.

9월 순교자 성월에, 우리는 하느님을 증거하기 위해 하나 밖에 없는 목숨을 기꺼이

내놓은 순교 선열들을 기억하며, 선열들의 삶이 우리의 일상의 삶 안에서 구현되도

록 생활해 나가자. 예수 그리스도는 하느님의 뜻에 순명하고 우리 인간을 구원하시

려고 돌아가신 순교자의 원형이다.그리스도의 제자된 우리는 비록 목숨까지는 내놓

지 못할지라도 우리의 일상의 작은 삶을 통하여 우리 자신을 버리고 하느님과 교회를

사랑함으로써 영적으로 순교할 수 있다.그리스도를 따르는 우리의 삶이 순교의 정신

으로 무장될 때우리는 어떠한 난관도 순교 신앙 안에서 극복 될 수 있음을 명심하도

록 하자.

성 김대건 안드레아와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들이여,

저희를 위하여 빌어 주소서.

-위 내용은 대전교구 이계창 신부님께서 제공하신 내용입니다.-

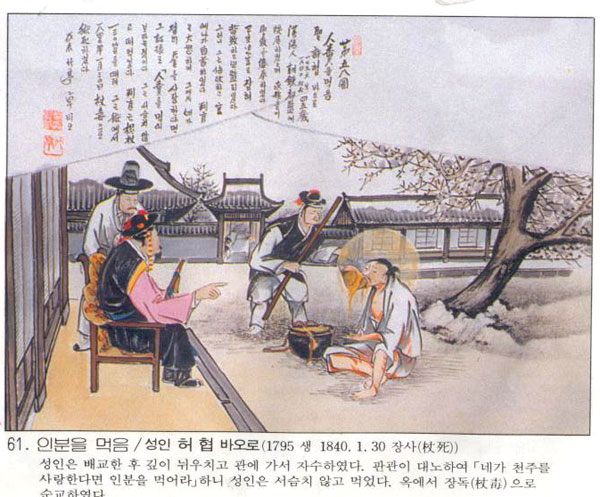

103위 그림 성인전

독실한 교우 가정에서 태어난 허협 바오로는 1839년 기해 박해로 체포될

때 도감(都監)의 병정이었다. 1839년 8월경 체포되어 포청에서 매우 혹독한

형벌과 고문을 처음엔 잘 참았으나 하루는 형벌을 이겨내지 못하고 배교의

표시를 하였다.

그러나 곧 배교를 취소했다. 형리가 배교 취소의 표시로 인분 한 사발을

마시라고 하자 아무 거리낌없이 인분 한 사발을 다 마심으로써 자신의

배교 취소를 증명해 보였다. 그후 허협 바오로는 여러 달 동안 포청옥에서

치도곤 130도 이상을 맞는 형벌과 고문을 받았으나 끝까지 신앙을 지켜내고,

1840년 1월 30일 45세의 나이로 포청에서 옥사, 순교했다.

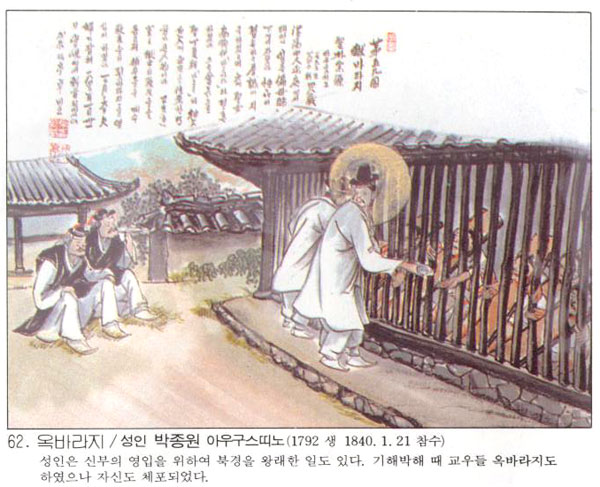

‘이선’으로도 불리던 박종원 아우구스티노는 서울 중인 계급의 집안에서

태어났다. 어려서 아버지를 여의고 매우 궁핍한 생활을 하면서도 어머니와

함께 열심히 신앙생활을 했다.

범 라우렌시오 주교의 입국 후, 회장직을 맡아보며 온갖 위험을 무릅쓰고

교회 일에 헌신했다. 그러던 중 1839년 기해박해가 일어나자 그의 이름이

널리 알려져 있어서 피신했다.

피신해 있으면서도 체포의 위험을 무릅쓰고 옥에 갇힌 교우들과 연락하며

위로와 용기를 북돋아주다가 피신한 지 8개월 만인 10월 26일 잠시 집에

들렀다가 체포되었다.

이튿날 그의 아내 고순이 바르바라도 체포되어 같은 옥에 갇히게 되었다.

박종원은 포청에서 아내와 함께 서로 위로하고 격려하며 순교를 준비했고

또 아내와 함께 혹형과 고문을 견디어냈다.1840년 1월 31일 5명의 교우와

함께 당고개(堂峴)에서 48세의 나이로 참수형을 받고 순교했다.(55는 아내)

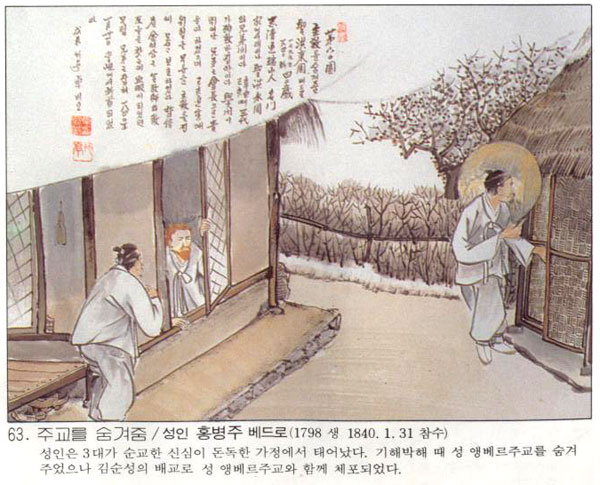

명문 양반의 후예로 서울에서 태어난 홍병주 베드로는 1801년 신유박해로

할아버지 홍낙민(洪樂敏)이 순교하자 아버지를 따라 충청도 서산(瑞山)

으로 이사하여 그곳에서 자랐고, 대대로 이어온 신앙을 물려받아 독실한

신앙생활을 함으로써 동생 홍영주 바오로와 함께 충청도 내포(內浦)지방의

회장이 되었다.

1839년 기해박해가 일어나자 그해 9월 말 홍병주는 동생과 함께 체포되어

포청에서 몇 차례의 형문을 당한 후 형조로 이송되었는데, 친척인 형조

판서는 인정상 직접 신문하지 않고 하관(7출)에게 모든 수단을 다 써서

홍병주, 홍영주 형제를 배교시키라고 명하여 홍병주는 가장 지독한

형벌을 받아야 했다.

그러나 홍병주는 끝까지 버터냈고, 결국 1840년 1월 31일 5명의 교우와

함께 당고개에서 참수형을 받아 42세의 나이로 동생보다 하루 먼저

순교했다. (68은 동생)

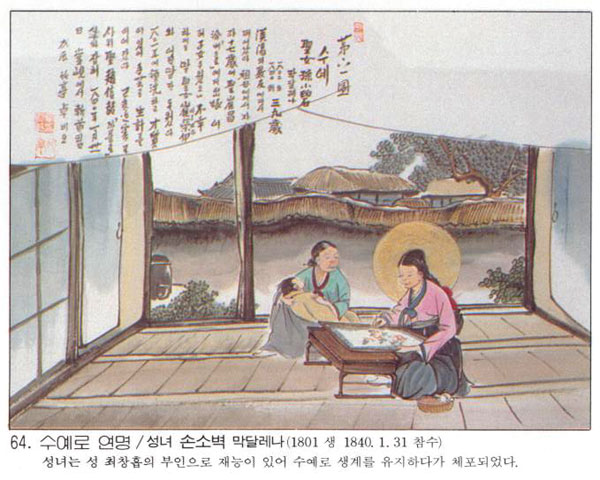

서울의 교우 가정에서 태어난 손소벽 막달레나는 1801년 신유박해로

아버지가 순교하고 또 어머니마저 일찍 세상을 떠나 외할머니 밑에서

자랐다.

17세 때 최창흡 베드로와 결혼하면서 냉담했던 생활을 떠나 열심한

신앙생활을 하려고 노력했고, 1821년 전국에 콜레라가 퍼지자 남편과

함께 대세와 성체성사를 받고부터는 더욱 더 열심한 신앙생활을 하게

되었다.

1839년 기해박해가 일어나자 이해 6월 손소벽은 가족과함께 체포되었다.

포청에서 사위 조신철(가롤로)이 북경에서 가져온 교회 물건의 출처

때문에 주뢰 3차, 태장 260도를 맞는 혹형을 당해야 했고, 형조에서도

3차의 형문을 당해야 했다. 마침내 1840년 1월 31일 5명의 교우와 함께

당고개에서 참수형을 받아 39세로 순교했다.

(50은 남편, 70은 딸, 40은 사위, 50, 70과 함께 체포됨)

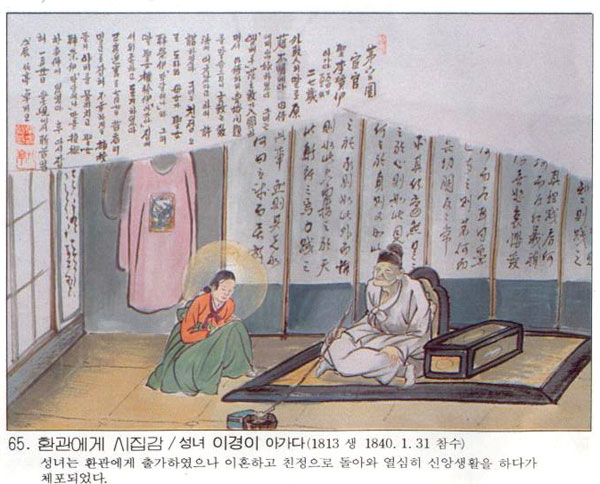

동정녀인 동시에 순교자인 이경이 아가타는 시골에서 교우가정에서 태어

났다. 혼기에 이르러 어떤 내시에게 속아 결혼했으나 곧 집으로 돌아왔다.

범 라우렌시오 주교는 그 결혼을 무효화시켰다.

그후 아버지를 여의고 생계가 막연해지자 어머니를 시골에 사는 외삼촌

에게 맡기고 상경하여 한영이(막달레나), 권진이(아가타) 모녀의 집에서

살며 열심히 수계하였다.

그러던 중 1839년 기해박해가 일어나 7월 17일 한영이, 권진이 모녀와

함께 체포되었다. 평소 권진이의 아름다움을 탐내던 밀고자 김순성의

간교로 한영이만 포청에 갇히고 이경이는 권진이와 사관청(仕官廳)에

갇히게 되었다.

사관청에서 포졸 하나가 권진이를 납치하려 하자 이경이는 권진이와

사관청을 탈출했으나 얼마 안되어 숨어 있던 교우의 집에서 다시 체포

되었고 마침내 1840년 1일 31일 5명의 교우와 함께 27세의 나이로

‘당고개’에서 참수형을 받고 순교했다. (52, 67과 함께 체포됨)

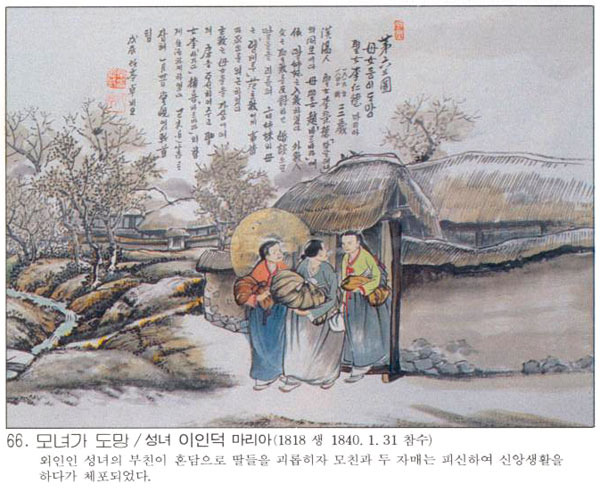

언니 이영덕 막달레나와 함께 동정녀인 동시에 순교자인 이인덕 마리아는

1839년 기해박해가 일어나자 그해 6월 어머니, 언니와 함께 체포되어

이듬해 1월 31일 ‘당고개’에서 5명의 교우와 함께 22세의 꽃다운

나이로 참수되어 순교했다. (56은 언니, 46. 47. 56과 함께 체포됨)

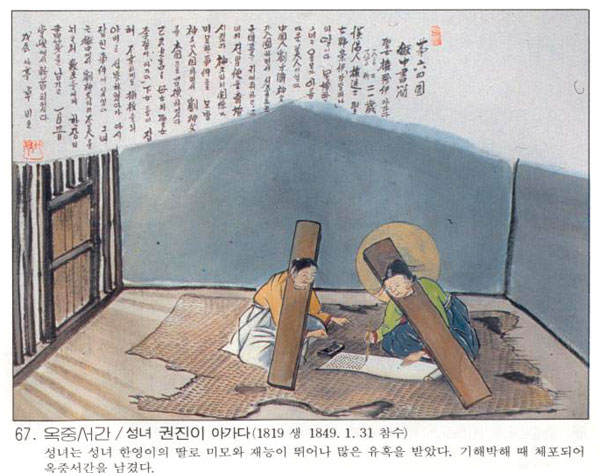

서울에서 태어난 권진이 아가타는 어려서 아버지 권 진사가 임종 대세를

받고 죽으면서 남긴 유언을 따라 어머니 한영이 막달레나와 함께 입교했다.

13세 경 결혼했으나 남편의 집이 너무 가난했기 때문에 남편의 친척인 정하상

바오로의 집에서 살았다. 1833년 중국인 유방제 신부가 입국한 후부터 신부의

시중을 들었다.

그후 유방제 신부가 조선을 떠나게 되자 어머니에게 돌아가, 한 집에 살게 된

이경이 아가타와 함께 열심히 수계하였다. 그러던 중 1839년 기해박해가 일어나

7월 17일 한영이, 이경이와 함께 체포되었다.

평소 권진이의 아름다움을 탐내던 밀고자 김순성(일명 여상)의 간교로 어머니

한영이만 포청으로 끌려가고, 권진이는 이경이와 사관청(仕官廳)에 갇히게

되었다. 사관청에서 한 포졸이 권진이를 납치하려 하자 권진이는 이경이와

함께 사관청을 탈출하였으나 얼마 안되어 숨어 있던 교우의 집에서 다시

체포되었다.

도망쳤던 죄로 포청과 형조에서 매우 가혹한 형벌을 받아야 했으나 권진이는

끝까지 신앙을 지켜 1840년 1 월 31일 5명의 교우와 함께 ‘당고개’에서

참수형을 받아 21세의 아까운 나이로 순교했다.

(52는 어머니, 52, 65와 함께 체포됨)

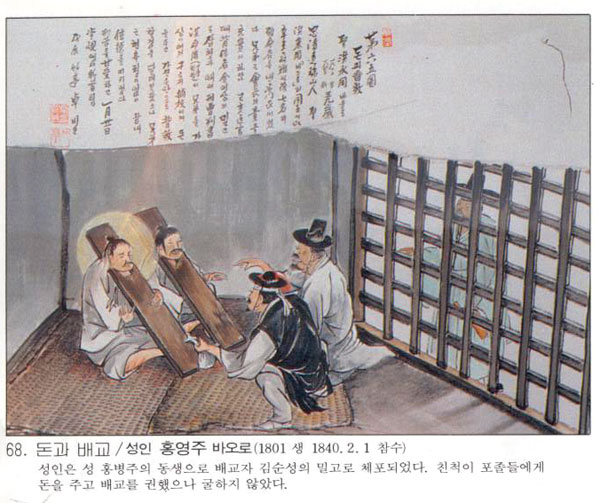

명문 양반의 후예로 서울에서 태어난 홍영주 바오로는 충청도 내포(內浦)

지방의 여사울에서 자랐다. 대대로 이어온 신앙을 이어받아 독실한 신앙생활을

했고,형 홍병주 베드로와 함께 충청도 내포지방의 회장으로 교회 일에 헌신했다.

1839년 기해박해가 일어나고 서양 신부들이 체포된 후 9월말에 이르러 홍영주는

형과 함께 서양 신부들의 은신처를 제공한 죄로 체포되었다. 마침내 1840년 2월

1일, 하루 먼저 순교한 형의 뒤를 따라 2명의 교우와 함께 ‘당고개’에서

참수형을 받고 순교하였다. 그때 나이 39세였다. (63은 형)

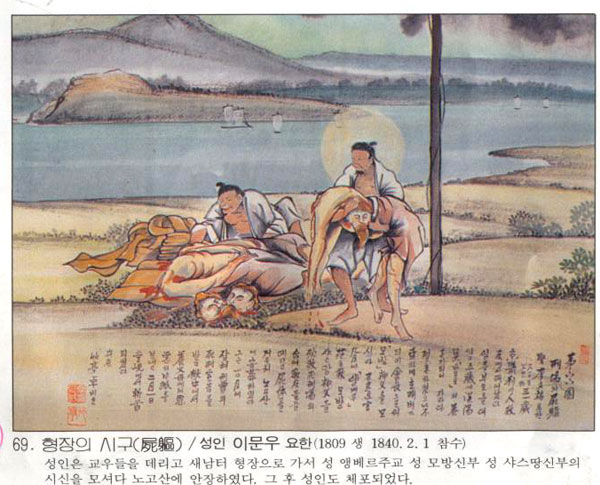

일명 ‘경천’으로도 불리는 이문우 요한은 경기도 이천의 ?濚? 교우 가정에서

태어나 5세 때 양친을 여의고 서울의 오 바르바라라는 여 교우에게 입양되어

성장했다.

독신생활을 원하였으나 양어머니에 대한 지극한 효성과 순종으로 양어머니의

뜻에 따라 결혼했고, 몇 년 후 아내와 두 어린 자녀가 사망하자 주위에서의

재혼 권유를 거절하고 독신으로 살면서 범 라우렌시오 주교에 의해 회장으로

임명되어 전교에 힘쓰는 한편 주교를 보좌하며 지방을 순회하였다.

1839년 기해박해로 많은 교우들이 체포되어 옥에 갇히자 사방에서 희사를

모아 체포된 교우들을 돕고, 박해 상황을 주교와 신부들에게 보고하였다.

그러던 중 11월 11일 자신도 체포되었다.

이때 "주님께서 특별한 은총으로 나를 부르시니 어찌 그분의 부르심에 대답

하지 않을 수 있는가?"하고 의연한 모습을 보였고, 오히려 당황해 하는 포졸

들을 재촉해서 포청으로 끌려갔다. 포청과 형조에서의 혹형과 고문을 참아낸

끝에 사형을 선고받고, 1840년 2월 1일 ‘당고개’에서 2명의 교우와 함께

31세의 나이로 참수되어 순교했다.

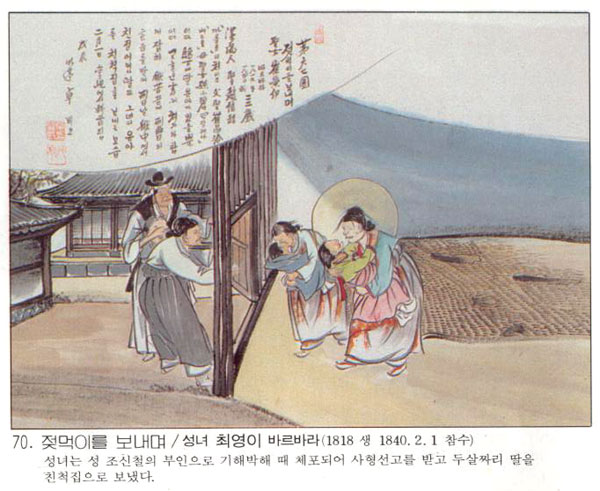

서울에서 태어난 최영이 바르바라는 어려서 아버지 최창흡 베드로와 어머니

손소벽 막달레나의 모범을 따라 입교하여 열심한 신앙생활을 했다. 20세 때,

상처한 조신철(가롤로)과 결혼하여 아들 하나를 두었다.

1839년 기해박해가 일어나자 최영이는 친정으로 피신해 있다가 6월에 친정

식구들과 함께 체포되었는데, 체포될 때 어린 아들을 생각하는 모정으로

인해 배교할까 두려워 아들을 친척에게 맡겼다.

남편이 중국에서 가져온 교회서적과 성물 때문에 포청에서 두 차례의 주뢰와

태장 260도를 맞는 혹형을 당했으나 조금도 굴복하지 않았고 형조에서도

3차의 형문을 이겨내고 사형을 선고받았다. 1840년 2월 1일 2명의 교우와

함께 ‘당고개’에서 22세의 몸으로 참수형을 받고 순교했다.

(40은 남편, 50은 아버지, 64는 어머니, 50, 64와 함께 체포됨)

- Cafe: 내가 네 힘이 되어주겠다 -

'성인들의 영광' 카테고리의 다른 글

| 아빌라의 성녀 데레사(10/15) (0) | 2009.10.16 |

|---|---|

| 성인들의 영광 (0) | 2009.09.09 |

| St Augustine(8월28일) (0) | 2009.08.28 |

| 성 라파엘 대천사 (0) | 2009.08.09 |

| 성녀 안나 와 성인 요아킴(7월26일) (0) | 2009.07.25 |